The key to the treasure is the treasure

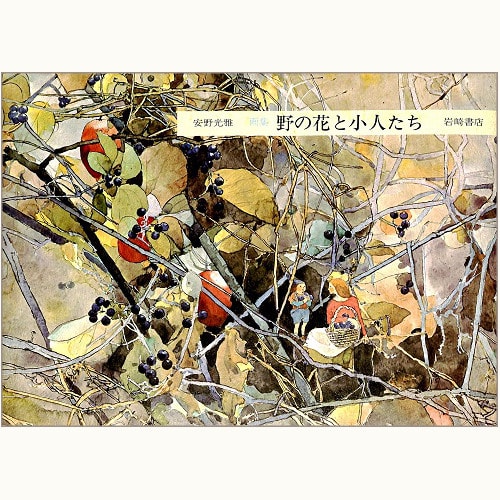

あれは、十一月の終わり、紅葉もすぎたさびしい季節であった。花を写生にきたのに、もう花らしい花はすでになかった。やぶの中でヤブコウジの赤い実をみつけたので、写真にとろうと思ってカメラをのぞいてみたら、いちだんと美しく思われた。黄色いものがあったら、もっときれいになるだろう。などと思うのは、絵かきの悪いくせで、そのカメラの中の構図をいちだんともっともらしくするために、黄色くいろづいたツルクサを持ってきてあしらってみた。予想に反してカメラの中の世界は一変した。きれいにはなったが、決して美しくはなかった。それは自然ではなく、人間が加筆訂正したうその世界が出現したにすぎなかった。

カメラでのぞく一メートルに満たぬ世界にも、自然の秩序というものがあったのである。木の枝は自然のままにのび、つるがからまり、枯葉や雑草が、解きがたいほどに折り重なっているのだが、ひとつとして自然のおきてに背くものはなかった。私の持ってきた黄色い葉は、どのように置きかえてみても、その世界になじまぬばかりか、後悔してその葉をもういちどとりのぞいたあとにも、ふたたび、あの美しい世界はかえってこなかった。

人間のいるところばかりが世界ではない。山の中も、道のそばも、人間があらためて意識しないどんな小さな部分にも、自然は息づいて、目をみはるような世界をくりひろげているのである。

いまがもし晩秋ならば、ノアザミはほとんど立枯れ、あの細長いカヤの葉ともつれあうようにして秋の陽ざしを享受しているだろう。そしてもうすこし目をこらして見るなら、赤いテントウムシの一ぴきか二ひきはかならず見つかる。運がよければ、草かと見えたのがカマキリで、まばたきもせず何かしら冥想にふけっているのを見ることもできるにちがいない。

私が放心するというのはこんなときである。植物に関するささやかな知識や、ピカソやベートーベンに関する饒舌は、この場合完全に力を失う。放心する私はひょっとすると、あのカマキリのように、天の声を聞こうとしているのかもしれない。

「野草傷心…あとがきにかえて…」より